4 Juil 2021

Code civil

Le 5 mai dernier était célébré le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Figure charismatique, qui a marqué l’histoire de France du début du XIXème siècle par son aura, ses faits d’armes et un règne aussi fulgurant que bref, l’empereur Napoléon 1er et son empire se placent après dix ans de Révolution française. Une décennie marquée par les instabilités et les luttes politiques, pour une société exsangue et en quête d’équilibre, ce qui offre, par conséquent, un contexte favorable à Napoléon pour le passage de ses réformes. En effet, celui-ci bénéficie alors de la puissance d’un chef d’Etat – la sienne -, une aspiration sociale à la stabilité et une réceptivité aux nouvelles idées accrue par la Révolution.

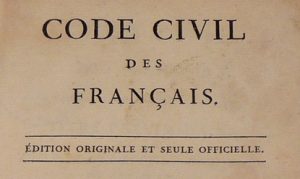

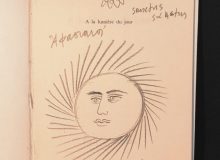

C’est dans ce contexte que se placent la rédaction et la promulgation du Code civil le 21 mars 1804 (30 ventôse an XII), qui constitue la plus grande fierté de Napoléon : « Ma vraie gloire, ce n’est pas d’avoir gagné quarante batailles […]. Ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon Code civil ».

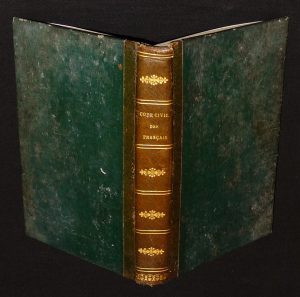

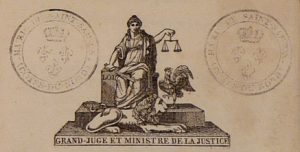

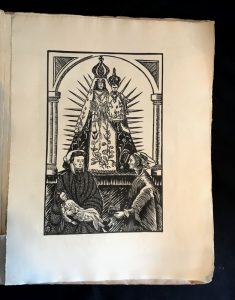

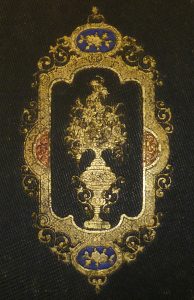

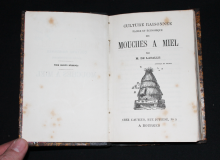

C’est l’ouvrage que nous mettons en lumière aujourd’hui : nous avons, en effet, en vitrine, un exemplaire d’origine du grand projet de Bonaparte. Cette « édition originale et seule officielle » de 1804 est passée par les presses de l’imprimerie de la République. L’ouvrage que vous pouvez admirer sur la photographie ci-dessus est l’exemplaire de la mairie de Saint-Samson, commune des anciennes Côtes du Nord (actuelles Côtes d’Armor), comme le démontrent les tampons en page de titre. Ceux-ci, avec la couronne et les trois fleurs de lys, estampillent l’ouvrage comme datant de la période de la Restauration. La reliure début XIXème siècle en demi-peau, avec son dos lisse orné de fers dorés, présente quelques épidermures au cuir, des frottements et des marques d’usage au niveau des plats et des coupes. Le mors et la coiffe supérieurs sont un peu abîmés, mais l’intérieur frais témoigne de la qualité de conservation de ce bel exemplaire.

Le projet de base du Code Napoléon est ambitieux : à la suite de l’abolition des privilèges (droits féodaux et noblesse) du 4 août 1789, l’urgence est d’établir un droit unique et de l’inscrire par écrit. La tâche n’est pas simple. Il ne s’agit pas de la première tentative d’unification du droit dans l’histoire. Les Lois civiles dans leur ordre naturel, écrite par Jean Domat en 1689, semblent en constituer la première synthèse probante, en fusionnant les coutumes locales et le droit romain autour de la Coutume de Paris. On peut également citer le Commentaria de consuetudinibus ducatus Burgundiae en 1517 par Barthélémy de Chasseneuz, qui a servi de référence pour le Code Napoléon. Les rois de l’Ancien Régime n’avaient pas le pouvoir de changer les lois civiles, propres à chaque territoire ; l’unification se faisait alors par la jurisprudence et le travail des jurisconsultes.

En 1800, le Consulat nomme quatre juristes pour rédiger le « Code civil des Français » : François Denis Tronchet (spécialiste de la Coutume de Paris), Bigot de Préameneu (spécialiste de la Coutume de Bretagne), Jean-Etienne-Marie Portalis (droit romain) et Jacques de Maleville (droit romain). Leur complémentarité permet d’arriver à une uniformisation des diverses réglementations juridiques et par conséquent à la rédaction d’un droit unique français. Le Code Napoléon concilie les acquis de l’Ancien Régime et de la Révolution : la loi est écrite et clarifiée, afin que chaque citoyen connaisse son droit ; entériner la séparation de l’Etat et de l’Eglise ; la propriété devient individuelle.

Le Code Napoléon contient les lois relatives au droit civil français, ce qui veut dire que son champ d’action s’étend sur de nombreux sujets : le droit des personnes (statut, capacités…), de la famille (filiation, unions, séparations, successions) des biens et de la propriété ainsi que le droit des contrats. Il abolit la famille-clan, possédant un chef et un patrimoine, qui avait l’obligation de prêter assistance et protection à ses membres. On peut noter également la division obligatoire entre les enfants à chaque génération, la suppression du droit d’aînesse. La conception de propriété est entièrement renouvelée, avec la notion des contrats inter-individuels qui correspond bien à l’esprit bourgeois du siècle, classe sociale qui est, au moment de la publication du Code, en pleine expansion. Le code institue l’autorité absolue du père et du propriétaire.

Le Code Napoléon a influencé la juridiction civiliste de nombreux Etats. Il s’agit soit d’une inspiration volontaire, soit d’une imposition forcée par les forces de l’empire napoléonien en Europe mais aussi par l’emprise du système colonial dans le reste du monde. De nombreuses modifications y ont été apportées depuis la IIIème République. Parmi les plus importantes, nous pouvons citer celles corrigeant l’absence de mention des esclaves et des hommes libres de couleur (régis alors par le Code Noir), ou bien encore le statut de mineur pour les femmes mariées : celles-ci devaient complète obéissance à leurs maris, et bénéficiaient d’une reconnaissance juridique très restreinte. Parmi les modifications les plus récentes intervient par exemple celle de la suppression de la fonction de chef de famille en 1970, l’égalité des droits des enfants adultérins avec les enfants du mariage en 2005, l’instauration du consentement mutuel pour le divorce en 1975.

Le Code Napoléon reste, de nos jours, le fondement du droit français. Environ la moitié de ses articles n’ont fait l’objet d’aucune modification depuis leur écriture au tout début du XIXème siècle. Le projet de Bonaparte a fait entrer le droit français dans la modernité et continue de s’adapter, au fur et à mesure de ses actualisations, à l’esprit du temps pour une loi au plus près de chacun.

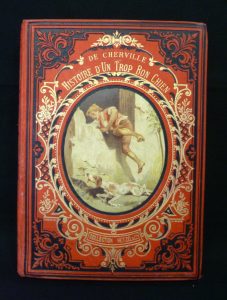

C’est en 1878 que Pierre-Jules Hetzel intègre la collection dans son catalogue, dans le but de concurrencer son rival de toujours : l’éditeur Louis Hachette, en particulier dans cette catégorie de livres pour enfants. La collection de Hetzel se veut supérieure à celle de son concurrent: des textes de qualité et une reliure de belle facture, le tout pour un prix équivalent ou moindre. Le livre d’étrennes par excellence. Hetzel réussit ce pari en piochant dans son catalogue des titres dont sa maison d’édition a acquis les droits, il en va de même pour les gravures. Ainsi près de la moitié des 24 titres publiés entre 1878 et 1881 sont issus de la précédente collection du «

C’est en 1878 que Pierre-Jules Hetzel intègre la collection dans son catalogue, dans le but de concurrencer son rival de toujours : l’éditeur Louis Hachette, en particulier dans cette catégorie de livres pour enfants. La collection de Hetzel se veut supérieure à celle de son concurrent: des textes de qualité et une reliure de belle facture, le tout pour un prix équivalent ou moindre. Le livre d’étrennes par excellence. Hetzel réussit ce pari en piochant dans son catalogue des titres dont sa maison d’édition a acquis les droits, il en va de même pour les gravures. Ainsi près de la moitié des 24 titres publiés entre 1878 et 1881 sont issus de la précédente collection du «

3 Sep 2021

0 Comments

L’art impressionniste

Siècle traversé par les bouleversements politiques à la suite de la Révolution française, transformé par une modernisation galopante calquée sur la vitesse croissante d’une industrialisation forcenée, le XIXème siècle est aussi celui d’une émulation intellectuelle et artistique bouillonnante. Les auteurs romantiques ou naturalistes ont contribué au renouvellement de la littérature et la popularisation du roman ; la photographie, par la fixation du réel sur le papier, a créé un nouveau rapport à la réalité ; les peintres et sculpteurs ont sorti leurs œuvres des murs désuets du Salon de l’Académie française au profit d’une longue suite d’expérimentations, établissant ce qui sera défini, a posteriori, comme une « tradition du nouveau*».

Décrié dès les balbutiements de son développement – le nom du mouvement est une invention ironique du journaliste Louis Leroy, très critique envers le tableau Impression, soleil levant de Monet dans un article de 1874 -, l’impressionnisme a connu depuis un impressionnant retour en grâce. Les œuvres attribuées à cette mouvance picturale font aujourd’hui partie d’un répertoire très populaire. On ne peut séparer le succès que rencontrèrent des peintres tels que Monet, Renoir, Sisley, Caillebotte, Manet, à la fin du XIXème siècle, de la figure de Paul Durand-Ruel. Le marchand d’art, dont le soutien fut décisif à la promotion et à la reconnaissance de ces artistes, a également changé en profondeur le fonctionnement du marché de l’art et le statut de l’œuvre d’art, devenue une valeur marchande et économique.

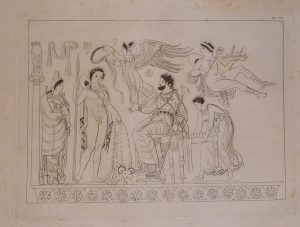

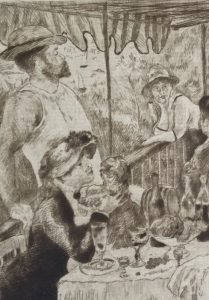

Le livre de Georges Lecomte, intitulé L’art impressionniste d’après la collection privée de M. Durand-Ruel, publié en 1892, se considère comme une promenade parmi les œuvres du grand marchand d’art. « L’étude de sa galerie particulière renseigne sur cette phase essentielle de l’évolution artistique. Elle nous permettra d’écrire une histoire complète de l’Impressionnisme. » Le texte est dédicacé à Georges Geffroy. Typographié chez Chamerot et Renouard, l’ouvrage compte 272 pages, donc 36 gravures de Lauzet (eaux-fortes, pointes sèches et illustrations) reproduisant des œuvres de Monet, Degas, Pissarro, Renoir… La reliure de cette édition originale et complète que nous vous présentons aujourd’hui a été réalisée chez Morell à Londres.

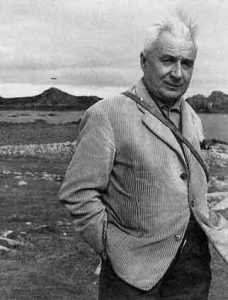

L’auteur, Georges Lecomte (1867-1958), écrit ce texte au début de sa carrière de journaliste et d’écrivain. Il s’est particulièrement destiné à défendre les intérêts des écrivains : il est à l’origine, en 1907, de la création de la Société des romanciers et conteurs français. Elu membre de l’Académie française en 1924, il en devient le Secrétaire perpétuel en 1946. Lorsqu’il écrit L’art impressionniste en 1892, le style pictural dont il fait le sujet de son livre, qui avait tant fait scandale vingt ans plus tôt, est désormais reconnu et bien établi. Mais la reconnaissance de ces artistes, dont les œuvres furent l’objet de la première Exposition impressionniste de 1874, mit du temps à venir ; « à cette période initiale, un homme se trouva, M. Durand-Ruel, qui comprit l’impressionnisme et risqua, pour le défendre, sa situation commerciale et sa réputation d’expert avisé ».

Durand-Ruel, en 1870, a repris le commercial familial de papeterie et de vente de fournitures d’artistes, et se trouve alors à Londres, la France étant en guerre avec la Prusse. Par l’intermédiaire de Daubigny, il fait la rencontre de Monet et de Pissarro ; de retour en France, ceux-ci lui font connaître Alfred Sisley. C’est le début d’un soutien indéfectible qui s’étend sur les trois décennies suivantes.

Il n’hésite pas à lourdement s’endetter pour subvenir aux besoins de ses amis peintres ; il est soutenu par la banque de l’Union Générale qui lui permet de continuer l’acquisition de toiles. En 1873, le marchand d’art publie un recueil de trois cents eaux-fortes mettant en lien des peintres de l’Ecole de 1830 (Corot, Millet, Dupré…) et les futurs impressionnistes. « A l’exemple de leurs aînés, ces nouveaux venus se préoccupaient d’illuminer leurs toiles de limpides clartés et d’orner leurs compositions des harmonies dont s’enveloppent les aspects de la campagne. » Durand-Ruel organise la deuxième Exposition impressionniste en 1876 dans sa galerie. Mais en dépit des efforts fournis, les toiles impressionnistes ne se vendent pas, et l’Etat français ne se montre pas intéressé. Le marchand d’art est cependant mis à mal par la faillite de l’établissement bancaire en 1882 et mis en demeure de rembourser ce qu’il doit ; il est obligé de vendre des peintures, notamment un stock de l’Ecole de Barbizon, à bas prix.

Sur les conseils de l’artiste Mary Cassatt, Durand-Ruel se tourne vers le marché américain et ses riches philanthropes avec une première exposition qui se déroule à Boston en 1883. C’est le début de la reconnaissance critique et économique ; par effet de ricochet, l’intérêt américain pour les œuvres impressionnistes attire l’attention des amateurs français. Durand-Ruel ouvre une galerie à New York en 1887.

Le marchand impulse une nouvelle dynamique au monde de l’art en l’associant à celui des finances à travers quelques principes novateurs. Il s’assure l’exclusivité du travail des artistes et en assure la promotion à travers la presse et en organisant des expositions individuelles ; il est l’un des premiers marchands d’art français à commercer à l’international en ouvrant des galeries à l’étranger ; il garantit l’accès de tous aux artistes qu’il représente par des visites libres de ses galeries et de sa collection privée.

Durand-Ruel meurt en 1922 ; deux ans auparavant, il reçoit le grade de Chevalier de la Légion d’honneur pour ses services rendus à la vie artistique française. Il dira dans ses Mémoires : « Ma folie avait été sagesse. Dire que si j’étais mort à soixante ans, je mourais criblé de dettes et insolvable, parmi des trésors méconnus… » L’art impressionniste, le livre de Georges Lecomte, retrace avec élégance le long chemin des artistes impressionnistes avant le succès. Il anticipe, par la description de leur influence sur la création artistique la plus actuelle lors de la rédaction du texte, la nouvelle génération d’avant-garde qui fait alors tant parler les critiques, en raison des expérimentations picturales d’excentriques inconnus : Paul Signac, Georges Seurat, Gustave Moreau… Des artistes qui feront partie des collections les plus illustres, à l’instar par exemple de l’homme d’affaires Morozov, aîné d’une famille de collectionneurs et qui fait l’objet d’une exposition à la Fondation Louis Vuitton qui ouvrira ses portes à partir du 22 septembre prochain.

Port de Marseille, Paul Signac, 1905

*Harold Rosenberg, La tradition du nouveau, 1959

Pour aller plus loin :